小学生が朝ごはんを食べないと悩むママへ|食べない理由と、自然に食べられるようになるヒント

朝ごはんを食べてくれない日が続くと、親としてはとても心配になります。体調や学習への影響が頭をよぎり、「どうにか食べさせなきゃ」という気持ちが募りますよね。

朝食をとらずに登校する小学生を見ると、「体は大丈夫かな」「授業に集中できるかな」と不安になるものです。焦る気持ちと、イライラや罪悪感のはざまで、毎朝つらい思いをしているママも多いのではないでしょうか。

実際、朝は時間との勝負。お弁当づくりや身支度に追われるなかで、「早く食べて」と急かしてしまい、そのたびに自己嫌悪に陥る。そんな悪循環を経験したことがある方も多いはずです。

子どもが食べないのは、親の努力不足ではありません。むしろ、食べない理由を丁寧に見つけていくことが第一歩ではないでしょうか。

小学生が朝ごはんを食べない理由って?体と心のサインを見逃さない

どうして子どもが朝ごはんを食べたくないのか、その背景にはさまざまな原因がある可能性があります。

空腹感があまりない子は、前夜の夕食やおやつが影響していることもあります。特に遅い時間の食事や、消化の悪いものを食べていると、朝になってもお腹がすかない可能性も。

また、睡眠リズムの乱れも原因の一つ。十分な睡眠、寝る時刻はいかがでしょうか?

さらに、ストレスや緊張感も関係しています。学校での不安やプレッシャーが「食べたくない」という形で表れることもあるのです。朝の慌ただしさが、子どもの心をさらに閉ざしてしまうことも…。

こうした体と心のサインに気づいてあげることが、まずは大切かもしれません。子どもへの声掛け、働きかけで自然と食欲が戻ってくることもありえます。

小学生が朝ごはんを食べないとき、ママの心を整える大切さ

子どもが朝ごはんを食べないとき、親の気持ちが不安定になることがあります。そんな朝に、まずママ自身が落ち着いてスタートできる工夫を取り入れてみませんか?

「早く食べて」「残さないで」と言ってしまうのは、ママの責任感からくるものです。登校前の時間はとにかく慌ただしく、子どもが朝ごはんを食べないとなると、つい強く言ってしまう。そんな自分に、後から罪悪感を抱くこともあるでしょう。

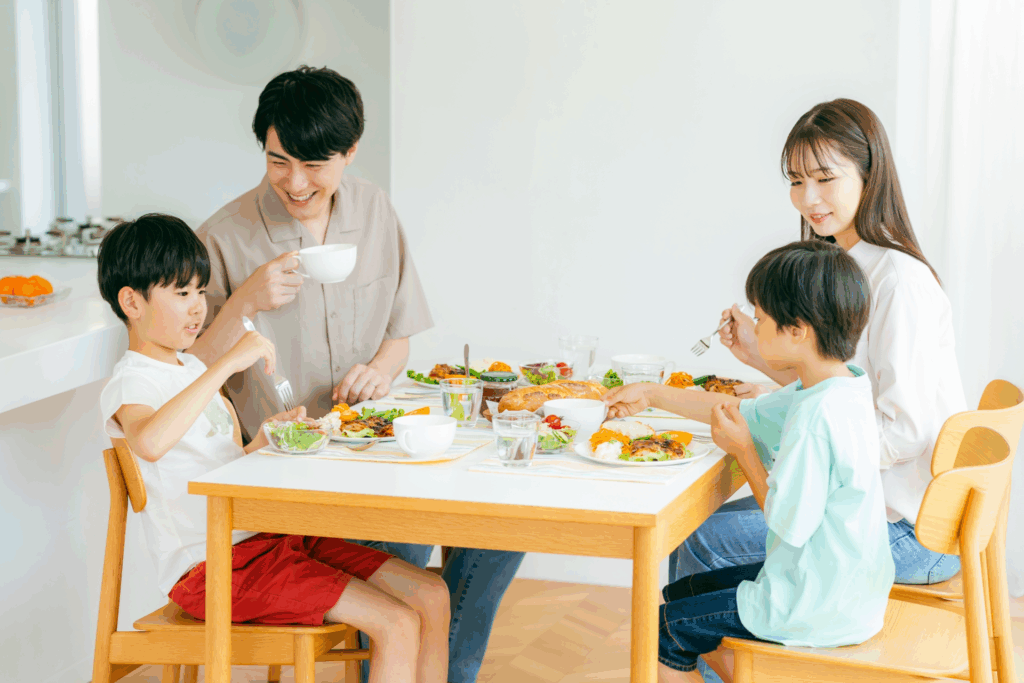

でも、ママが緊張していると、その空気は子どもにも伝わります。朝ごはんは体のためだけでなく、親子で一緒に心を整える時間でもあります。

たとえば、起きたら窓を開けて朝の風を感じてみる。お湯を沸かして、お気に入りのカップで温かい飲み物を用意する。たった5分、自分の気持ちに寄り添うだけでも、朝の空気は変わります。

また、子どもの“できた”に目を向けることも大切です。「今日はスープだけ飲めたね」「一口だけど食べられたね」と、小さな一歩を喜んであげる。それだけで、子どもの表情がふっとやわらぐことがあります。

「小学生の朝ごはん問題」に正解はありません。食べられない日もある。それでも親子で試行錯誤しながら過ごす朝は、少しずつ心を通わせる時間になります。

ママが自分を責めすぎず、「うちの子らしい朝」を受け入れる気持ちがあれば、きっと“ちょうどいい”朝のかたちが見えてきます。

小学生が朝ごはんを食べないときの声かけと環境づくり

子どもが朝ごはんを食べないとき、声かけを少し変えるだけで、子どもの気持ちはぐっと前向きになります。

「今日はおにぎりとバナナ、どっちがいい?」と本人が選べるような声かけにすると、自分で選んだことがうれしくて、食べる意欲も高まります。

また、食卓の環境も大切です。パンの焼ける香り、みそ汁の湯気、やさしい音楽。五感に働きかける工夫で、「朝って気持ちいいな」と感じられるようになります。

光の入り方や食器の色、並べ方一つで朝の気分は変わります。テレビやスマホを避け、家族と向き合う時間を大切にするのもおすすめです。

「食べること」よりも、「一緒に過ごすこと」に焦点をあててみてください。その積み重ねが、子どもにとって心地よい朝の習慣へとつながっていきます。

小学生が朝ごはんを食べないときに試したい家庭での工夫

「どうしたら食べてくれるの?」と悩むときは、まずは食べやすさを工夫してみましょう。

たとえば、手に持って食べられるおにぎり、温かいスープ、甘みのある果物など。匂いや色合いがやさしくて、のどごしの良いものを選ぶのがポイントです。

また、「自分で作る朝ごはん」も食欲をそそる工夫の一つ。前の晩に一緒におにぎりの具を選んだり、朝にバナナヨーグルトを混ぜたりと、ちょっとした関わりが「自分の朝ごはん」に変わります。

前日の夕食も見直してみましょう。食べすぎや消化の悪い食事は、翌朝の食欲に影響します。夜ごはんを軽めにするだけで、翌朝の「お腹すいた!」が引き出せることもあります。

食べないことにばかり目を向けるのではなく、「食べたくなるきっかけ」をつくってあげることが、毎朝の負担を少しずつ軽くしていきます。

小学生が朝ごはんを食べない理由に気づける“子どもとの対話の時間”をつくる

子どもがなぜ朝ごはんを食べないのか、その理由を知るためには、日々の会話が何より大切です。忙しい朝ではなく、夕方や寝る前など、落ち着いた時間に「最近、朝ごはんどう?」とやさしく聞いてみることで、子どもも本音を話しやすくなります。

「お腹がすいてないだけ」「眠たいから食べたくない」といった単純な理由の裏に、「学校のことで不安がある」「朝になると気持ちがざわざわする」といった感情が隠れていることも。

子どもの声に耳を傾け、「そうなんだね」と受け止めることが、次の一歩につながります。会話は“答え”を探すためではなく、“気持ちを共有する”ことが目的。安心できる関係性が、子どもの変化のきっかけになります。

小学生の朝ごはん問題は、食べ物だけの話ではありません。心の状態や親子の関係も深く関係しています。だからこそ、対話の時間を大切にしていきましょう。

小学生が朝ごはんを食べない悩みを共有できる場所を見つける

悩みを一人で抱えると、ママの気持ちはどんどん重くなっていきます。小学生が朝ごはんを食べないという問題も、決して特別なことではありません。同じような悩みを抱えている人がたくさんいることに気づくだけでも、少し心が軽くなるかもしれません。

たとえば、地域の子育てサロンやオンラインの育児コミュニティなどで、「朝ごはんを食べない悩み」を話してみる。すると「うちも同じ」「試したけどうまくいかなかったことがあるよ」といった経験談が聞けることもあります。

育児書や専門家のアドバイスももちろん役立ちますが、身近なママたちとのリアルなやりとりは、もっと気持ちに寄り添ってくれるものです。

また、保育園や小学校の先生に相談してみるのもおすすめです。子どもの学校での様子を知ることで、家庭での対策にも活かしやすくなります。

「ひとりじゃない」と感じられるだけで、見えなかった選択肢や、新しい試みへの一歩が生まれてくるはずです。

小学生が朝ごはんを食べない日もある。親子で育てる“ちょうどいい朝”

すべてがうまくいく朝ばかりではありません。食べる日もあれば、食べない日もある。そんなリズムを受け入れることも、親子にとっての大切な学びです。

「今日は一口だけだったね」「でも起きられてえらかったね」。食べること以上に、その子のペースを認める声かけが、朝の安心感を育てます。

朝ごはんは、栄養をとるだけでなく、親子の心がふれあう時間でもあります。無理をせず、背伸びをせず、ちょうどよい関わり方を見つけるといいですね。

朝の光の中で交わす小さな会話や笑顔。それこそが、子どもにとって一番のエネルギー源なのかもしれません。

ママだって知らなかった!”食べる力”ってこんなにすごい

子どもが朝ごはんをなかなか食べられない…。どうしてだろう?どうしたら食べられるのだろう?

そのヒントはもしかしたら、子どもとの「関わりかた」にあるかもしれません。ちょっとした工夫で子どもの食欲がアップする。食べようかなという気持ちになる。そんなヒントが、キッズ食育には隠れています^^