台所育児はいつから始められる?0歳〜小学生までの家庭での工夫まとめ

台所育児に興味があっても、「いつから始めたらいいのかな」「うちの子にはまだ危ないかも」と迷うこと、ありますよね。

忙しい日々の中で、わざわざキッチンに子どもを招き入れるのは、正直ちょっと勇気がいるものです。

でも、実は台所育児は“特別なこと”ではなく、日々の暮らしの中で自然にできる親子の関わり方。

この記事では、0歳〜小学生まで、年齢に合わせた関わりのヒントをお届けします。

一緒に、「今のわが子にちょうどいい台所育児」のヒントを見つけていきましょう。

台所育児はいつから始められる?まず知っておきたい考え方

「台所育児って、何歳から始めるのが正解なんだろう?」という声をよく聞きます。

でも実は、“いつから”という明確なラインはありません。

赤ちゃんがママの料理をじっと見ている瞬間も、立派な「はじまり」なんです。

台所育児ってなに?

台所育児とは、子どもが料理やキッチンに関わる体験を通して、五感や考える力、生活力を育てていくもの。

“料理のお手伝い”というよりも、もっと自由で、暮らしに根ざした親子の時間といえるかもしれません。

はじめての台所育児では、「ちゃんとやらせなきゃ」と思う必要はありません。

大切なのは、子どもが安心して関われるタイミングと、親の気持ちに余裕があるかどうか。

その日の気分や体調、忙しさに合わせて、「今日はにおいを嗅いでみようか」「混ぜるだけでもOK」と、ちょっとずつ関わっていけば大丈夫。

無理に進めようとせず、「今この子にできること」を丁寧に見つけていくのが、台所育児の第一歩です。

0〜2歳での台所育児|見る・触れるだけでも立派なスタート

赤ちゃん期の子どもにはまだ早いと思われがちな台所育児ですが、実はこの時期こそ五感を育てる大切なチャンスでもあります。

「料理を手伝わせる」のではなく、「料理を一緒に感じる」ことがこの時期のポイントです。

赤ちゃんの“見る・聞く・匂う”を大切に

0〜2歳の子どもは、ママやパパの動きをじーっと見ています。

包丁のリズム、水道の音、煮物の湯気――どれもが興味の対象。

ベビーチェアに座らせて、キッチンが見える位置にいるだけでもOKです。

その中で、

・「今はキャベツを切ってるよ」と実況中継をする

・野菜の名前を話しかける

・スプーンや計量カップなど、触っても安全な道具を持たせてみる

こうしたやり取りは、料理への親しみを育てる小さな種まきになります。

“遊び”の延長でいいから、台所とつながる時間を

例えば、洗ったじゃがいもをボウルに入れて水をかけてみたり、レタスをちぎって遊ばせたり。

水の冷たさ、野菜のやわらかさを手で感じることも、立派な食育です。

「食べられる」「上手にできる」ことよりも、「やってみたい」という気持ちを育てること。

その気持ちを親がやさしく受け止めることで、料理は“危ないこと”ではなく“楽しいこと”として心に残ります。

この時期に台所という空間が「好きな場所」になっていると、3歳以降のステップアップもぐっとスムーズになります。

3〜4歳での台所育児|“できること”を少しずつ増やすタイミング

3〜4歳は「自分でやってみたい!」という気持ちが芽ばえる時期。

台所育児を少しずつ“参加型”にシフトしていけるタイミングです。

「できた!」を感じやすい簡単なお手伝いから

包丁や火を使うのはまだ早いですが、

・レタスをちぎる

・おにぎりをにぎる

・食器を運ぶ

など、道具を使わずにできるお手伝いはたくさんあります。

特におすすめなのは、「ちぎる・混ぜる・並べる」の3つ。

感触や見た目の変化があるので、子どもが楽しみながら関われます。

たとえば、夕飯のお味噌汁用にきのこを裂いてもらう。

サラダのトッピングにゆで卵を乗せてもらう――

小さな関わりが、子どもにとっては大きな達成感になります。

短時間+やり切れる内容がコツ

この時期の子どもは集中力が短いため、

「全部一緒に」ではなく「一場面だけ」の参加で十分です。

親が「ちょっと面倒かも」と思うことも、子どもには宝物のような体験。

「ありがとう」と伝えながら関わることで、食や家事への前向きな気持ちも育ちます。

5〜6歳での台所育児|“自分でやりたい”気持ちに寄り添うコツ

5〜6歳になると、手先が器用になり、会話でのやりとりもスムーズに。

料理への興味がさらに深まり、具体的な“作業”にチャレンジできるようになります。

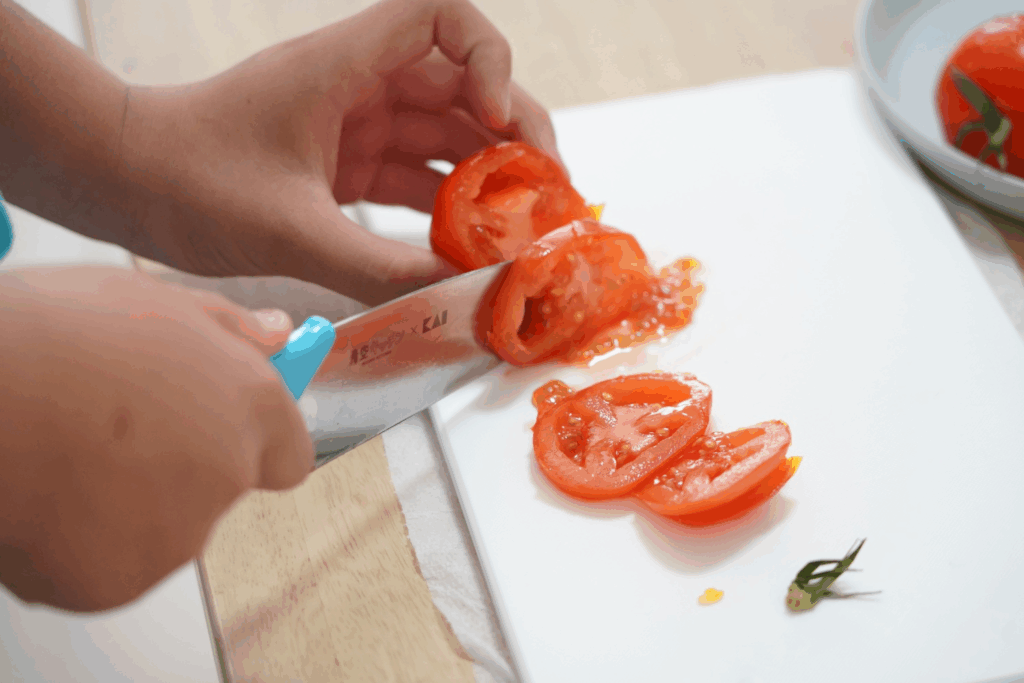

包丁デビューもこの時期から検討できる

子ども用包丁での柔らかい野菜を使ったカットなら、

親が隣で見守りながら安全にトライできます。

たとえば、バナナやゆでたじゃがいもなど、やわらかくて切りやすい食材を選ぶと、

「自分で切れた!」という達成感が育ちやすくなります。

最初は切るだけ、混ぜるだけ、と一工程に絞るのがコツ。

「全部できなくていい」という前提で進めると、親も子も気持ちがラクになります。

少しずつ「段取り」を学ぶ体験にも

この年齢では、「何をして、次に何をするか」という手順の理解が育ち始めます。

おにぎりをにぎる前にラップを敷く、味噌汁を作る前に具を切っておく――

そんな“順番を意識する”声かけをすると、自然と段取りを考える力が身につきます。

料理という体験を通して、観察力や考える力も育っていくこの時期。

「上手にできた」よりも「自分で考えてやってみた」を大切に見守っていけるといいですね。

小学生になったらどう関わる?台所育児の幅が広がる時期

小学生になると、体の使い方や理解力が一段とアップし、台所での役割もぐっと広がっていきます。

「料理のお手伝い」から「自分でごはんをつくる」へ。段階的にできることが増えていくのが、この時期の魅力です。

「できることを任せる」から「任せて見守る」へ

たとえば、朝ごはんの卵焼きや、サンドイッチの準備など、

簡単な1品を“任せる”ことで、自信と自主性が育ちます。

初めはレシピを一緒に確認してもいいですが、

少しずつ「自分で考えてやってみる」を促していくと、

「任されている」という実感が子どものモチベーションにつながります。

もちろん、失敗することもありますが、

その経験こそが、台所育児でしか得られない“考える力”の源になります。

食べる人のことを考えられるようになる時期

この頃になると、「家族のために作る」意識が芽生えることも。

「お父さん、きゅうり好きだったよね」

「今日は弟が風邪だから、あったかいものにしようかな」など、

相手を思いやる視点も料理を通じて育まれていきます。

そんなときは、子どもの提案を「いいね!」と受け止めるだけで、

料理が“家族をつなぐもの”だと自然に伝わります。

まとめ:台所育児は、今の“わが家らしい形”で始めてみよう

台所育児に「これが正解」という決まりはありません。

おにぎりの形がいびつでも、皮が少し残ったにんじんでも、

子どもが関わったことで食卓はぐっと温かくなります。

始めるタイミングも関わり方も、その子の性格や家庭の状況によって違って当然です。

大切なのは、“今のわが家”にちょうどよい関わり方を見つけること。

忙しい朝は「盛りつけだけ」、休日は「一緒にスープを煮る」など、

無理なくできるところから始めてみましょう。

親の見守る目線があたたかいほど、子どもはのびのびと料理に関われます。

「手間がかかる」ではなく「一緒につくるって楽しい」と感じられる経験を、

今日から少しずつ増やしていけたら素敵ですね。

子どもの「やりたい」を叶えるためには

子どもが安全に、そして積極的にチャレンジするためには、周囲の大人の働きかけが大きなポイントです。

【キッズ食育トレーナー】の学びの中にはそういったこどもの「やってみたい!」を応援できる学びがたくさん。

・もっと子どもと楽しく料理が出来たらいいのにな。

・怪我が心配でなかなか任せられない

・子どもとキッチンで料理が出来たら楽しいだろうなあ。

そんな想いを現実に変えてくれるヒントが沢山!まずは体験講座に参加してみてはいかがでしょうか?

体験講座のご案内はこちら→→キッズ食育体験講座